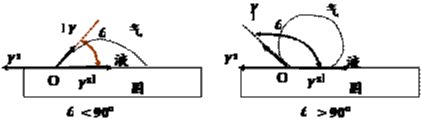

接触角又称润湿角,是液体在固体表面形成热力学平衡时所保持的角度。它是判定物质亲疏水性能的重要因素之一,也是衡量界面张力的标志。当液滴自由地处于不受力场影响的空间时,由于界面张力的存在而呈圆球状。但是,当液滴与固体平面接触时,其最终形状取决于液滴内部的内聚力和液滴与固体间的粘附力的相对大小。当一液滴放置在固体平面上时,液滴能自动地在固体表面铺展开来,或与固体表面成一定接触角存在,如图1所示。

图1接触角θ与各界面张力

假定不同的界面间力可用作用在界面方向的界面张力来表示,则当液滴在固体表面上处于平衡位置时这些界面张力在水平方向上的分力之和应等于0,即γs=γsl+γlcosθ(杨氏方程),杨氏方程体现了固气表面张力γs、固液表面张力γsl、液气表面张力γl与固液界面接触角θ的关系。杨氏公式是一种理论计算方法,可以得到精确的和热力学稳定的理论接触角。在理想环境中,固、液、气三相的表面张力数值是一种理论化统计性的参数。在表面张力确定时,就可以计算接接触角,大多数实验测试方法都是以杨氏方程为指导而产生的。

接触角是反应物质与液体润湿性的关系的重要尺度,通常把q<90°称为润湿,q>90°的称为不润湿。q越接近180°,固体的疏水性就越好,q越接近0°,固体的亲水性就越好。

但是杨氏方程并未指出对实际实验环境和条件的参数修正。在实际环境中,表面张力的大小与固体微观相结构和表面化学能紧密联系,而固体(薄膜)的微观形貌和相结构又与热处理工艺密切相关;同时固体、液体、气体的实际自由能、固体对液体的吸收(反应)、固体的表面粗糙度以及具体的实验环境的温湿度等等因素都难以在杨氏方程中反映。而且杨氏公式也认为微观接触角与液滴宏观大小和形状之间是没有联系的,这就给实际操作提供了很多不确定条件。因此,仅从理论表面张力参数得到的接触角不能完全反映出固体(薄膜)在不同处理工艺下的实际润湿性。

接触角的测定

对于理想的平固体表面,当液滴在表面达平衡后,只有一个符合杨氏方程的接触角。但实际固体表面是非理想的,因而会出现滞后现象,致使接触角的测量往往很难重复。但经过精心制备和处理的表面,有可能得到可重复的数据。

1、量角法

量角法是测量接触角的最常用的方法之一。该方法是将固体表面上的液滴或将浸入液体中的固体表面上形成的气泡投影到屏幕上,然后直接测量切线与相界面的夹角,直接测量接触角的大小。

2、量高法

如果液滴很小,重力作用引起液滴的变形可以忽略不计,这时的液滴可认为是球形的一部分,接触角可通过高度的测量按下式计算。式中h是液滴高度,d是液滴的直径。若液滴体积小于10-4mL,此方法可用。若接触角小于90°,则液滴稍大也可应用。